Veille réputation

Protégez votre image de marque.

Retour

Solutions

Réputation

Veille réputation

Protégez votre image de marque.

Communication de crise

Anticipez les bad buzz.

Leader advocacy

Boostez le personal branding de vos dirigeants.

Retour

Pourquoi Visibrain

Retour

Clients

Clients

Marques

Visibrain pour les marques.

Institutions

Visibrain pour les institutions & collectivités.

Agences

Visibrain pour les agences.

Cas clients

Découvrez comment nos clients utilisent Visibrain.

à la une

Comment LVMH transforme sa veille LinkedIn en levier d’influence avec Visibrain ?

Voir le cas client

Retour

Ressources

Ressources

Blog

Décryptages des dernières actualités.

Livres blancs

Études, analyses sectorielles et insights avancés.

Webinars

Nos prochains webinars.

Cas clients

Découvrez nos success stories et cas clients.

Documentation

Documentation de la plateforme.

Newsletter

Abonnez-vous à notre newsletter

À la une

Étude - Les bonnes pratiques sur TikTok

Télécharger

Événements

24/11/2025

Xavier Kreutzer

Directeur du pôle réseaux sociaux - Forward Global

Plus qu'une simple polarisation, la COP 30 consacre une double rupture historique. Géopolitique d'abord, avec un Sud Global qui, emmené par le Brésil, reprend pour la première fois le contrôle du récit climatique face au Nord. Numérique ensuite, avec une véritable « guerre des mondes » où trois réalités s'affrontent : la planète LinkedIn qui célèbre la finance verte, la planète X qui fustige l'incohérence matérielle du sommet, et les médias qui tentent de chroniquer une diplomatie sous tension. Cette analyse décrypte comment l'Amazonie est devenue le champ de bataille de ces réalités irréconciliables.

Analyse approfondie, à l'aide des données Visibrain, des conversations sur X, LinkedIn et dans les médias en ligne autour de la COP 30.

Pour les observateurs habitués aux cycles d'attention des conférences climatiques, la COP 30 de Belém au Brésil représente un changement d'ère. Historiquement, les sommets clés comme Paris ou Glasgow ont généré des pics d'engagement très forts, tandis que les éditions intermédiaires comme Bakou l'année dernière ont été plus calmes, circonscrites à des dossiers techniques et financiers qui ont peiné à capter l'attention du grand public.

La COP 30 a pulvérisé ce modèle par une pré-médiatisation sans précédent. Les données montrent que le sommet a commencé bien avant son ouverture officielle : entre le 7 octobre et le 6 novembre 2025, plus de 500 000 mentions avaient déjà circulé sur X, LinkedIn et dans les médias en ligne. Ce signal d’alerte précoce est la preuve que la COP ne commence plus dans les salles de négociation, mais dans l'arène numérique où se jouent les batailles de récits. L'effet "Amazonie" est le catalyseur de cette explosion. En installant le sommet au cœur du Brésil, les organisateurs ont transformé une réunion diplomatique en un événement mondial grand public, agissant comme un formidable amplificateur. Les données couvrant la période complète (15 octobre au 22 novembre 2025) confirment cette hyper-visibilité : le volume de conversations a explosé à 2,4 millions de messages sur X, l’écosystème LinkedIn a généré plus de 50 000 publications, tandis que le segment des médias en ligne a généré près de 340 000 articles.

Cependant, cette profusion de messages ne signifie pas l'unanimité. Au contraire, l'analyse révèle une schizophrénie numérique totale. Le public, les professionnels et les médias parlent de la même COP, mais ils vivent trois événements radicalement différents : la colère, l'enthousiasme, la frustration s'entremêlent.

Même si la COP 30 a été sur-médiatisée dans ses propres cercles, il est essentiel de mesurer son poids réel dans l’attention mondiale. Les données montrent que, sur X, elle reste très loin derrière les grands sujets internationaux : Donald Trump dépasse 68 millions de mentions, Gaza plus de 11 millions, et des figures comme Musk ou Poutine franchissent aisément le million. La COP 30, avec 1,3 million de citations, apparaît comme un événement important mais secondaire dans un flux dominé par la géopolitique et la politique américaine. Le graphique ci-dessous met en perspective cet écart :

L'analyse comparée des trois univers informationnels révèle des écosystèmes aux tonalités et aux préoccupations radicalement opposées, confirmant que la bataille des récits se joue dans des silos étanches.

Le tribunal populaire est en ébullition sur X, l'ambiance n'est pas au débat mesuré, mais au procès de l'événement. Le vocabulaire est cru, voire accusateur, et les pics de volume sont corrélés aux polémiques visuelles. Le vocabulaire des accusations matérielles domine la sémantique. Les expressions les plus virales ne concernent pas le climat, mais les « 100 000 arbres » prétendument coupés pour les infrastructures, les « jets privés » (plus de 21 000 mentions) saturant le ciel de Belém, ou encore les « paquebots de croisière » affrétés pour loger les délégués. Ces accusations directes sont les véritables sujets de conversation du public. L'émotion dominante est la colère et le sarcasme. L'émoji « alerte » 🚨 est le plus utilisé (plus de 128 000 occurrences), transformant le fil d'actualité en une sirène hurlante. Il est suivi du « clown » 🤡 pour moquer l'hypocrisie. L'opinion juge l'événement comme une agression de l'élite contre la forêt qu'elle prétend défendre.

LinkedIn apparaît comme une bulle "solutionniste" et corporate. À l’opposé de X, la plateforme fonctionne comme un salon plus feutré et davantage hermétique à la critique. C'est le monde de l'optimisme corporate inébranlable et des solutions de marché. Là où X débat, LinkedIn affiche. C'est l'espace du climat policé et de la démonstration d’engagement performatif. Le vocabulaire est financier et abstrait : « finance mixte » (Blended Finance), « critères ESG », « transition énergétique » et « bioéconomie » sont les mots-clés dominants. L'Amazonie y est vue comme une opportunité d'investissement. L'émotion est à la célébration et au partenariat, avec une profusion d'émojis de poignées de main 🤝 et de jeunes pousses 🌱, marquant un consensus sur l'action constructive.

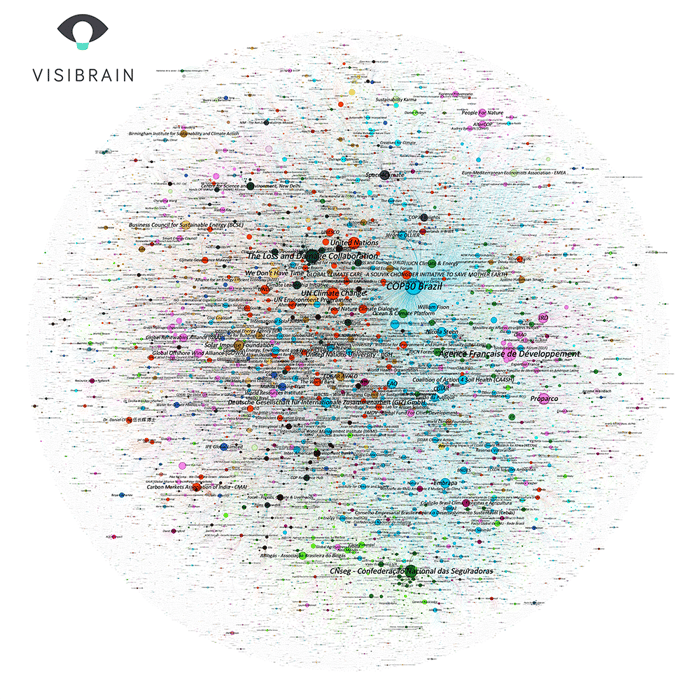

Cartographie des communautés LinkedIn :

Les médias en ligne ont généré un volume important d'articles (340 000), leur rôle est factuel et permet d’assurer le suivi des événements. Ils tentent de suivre l'agenda officiel et de rationaliser le débat. Leur vocabulaire est institutionnel (« accords », « nations », « diplomatie »). Les médias sont tiraillés entre l'obligation de rapporter les faits et la pression d'une opinion qui réclame des “coupables”. D’un simple regard sur les données, deux visions de la COP30 semblent coexister sans jamais se rencontrer. Sur LinkedIn, l’optimisme règne en maître : 20 515 publications positives contre à peine 1 660 négatives, un plébiscite sans ambiguïté pour l’action climatique et ses promesses. À l’opposé, X (ex-Twitter) se fait l’écho d’une colère bruyante, avec 227 900 tweets négatifs, un volume de critiques plus de cent fois supérieur à celui de LinkedIn, où déception et indignation dominent le débat. Entre ces deux extrêmes, les médias tentent de maintenir un équilibre précaire, avec une neutralité écrasante (271 220 articles), comme pour contenir la polarisation entre espoir et désillusion.

La COP30 n’a pas seulement divisé les opinions, elle a aussi fragmenté le langage. Une analyse sémantique révèle que X, LinkedIn et les médias en ligne ne partagent pas seulement des tonalités différentes, mais des vocabulaires presque étrangers les uns aux autres, créant des bulles de discussions étanches.

Sur X, le lexique privilégie la mise en scène de l’Amazonie et des rapports de force. Les termes dominants « amazon rainforest », « planet », « trees », « world leaders », « belém », « brazil » cohabitent avec des expressions qui renvoient aux polémiques: « private jets », « private jet », « prince william », « carbon confetti parade », « 13 km », « 100,000 trees ». La conférence y est souvent racontée comme un spectacle des élites mondiales, où les symboles (jets privés, cortèges, autoroutes, dizaines de milliers de délégués) l’emportent sur les négociations. Le récit insiste moins sur les engagements et davantage sur l’hypocrisie perçue, transformant la COP en arène de dénonciation.

Mots clés X (15/10 au 22/11) :

Sur LinkedIn, le ton est presque le miroir inverse. Autour des mêmes ancrages « cop30 », « belém », « brazil », « climate change », « amazon » se déploie un lexique institutionnel et orienté solutions: « climate action », « communities », « resilience », « sustainability », « nature », « adaptation », « climate finance », « implementation », « collaboration », « progress ». Ici, la COP apparaît comme un espace de travail collectif, où l’on parle de partenariats, de gouvernance et de transformation sectorielle. La forêt amazonienne devient un levier d’innovation et d’action, plus qu’un symbole de contestation.

Mots clés LinkedIn (15/10 au 22/11) :

Dans les médias en ligne, le vocabulaire s’aligne sur celui des négociations internationales. Les mots les plus fréquents « climate change », « environment », « fossil fuels », « global warming », « world leaders », « developing countries », « paris agreement », « un climate talks », « agreement », « negotiators », « conference » structurent un récit centré sur la mécanique diplomatique. Les agences comme « reuters » US), « afp » (France) ou « xinhua » (Chine) apparaissent en bonne place, rappelant le rôle des grandes chaînes d’information dans la circulation du récit officiel. Ici, Belém est avant tout le lieu d’un « climate summit », où se confrontent positions nationales et enjeux géopolitiques.

Mots clés médias en ligne (15/10 au 22/11) :

Trois plateformes, trois lexiques, trois façons de raconter la même COP30.

La COP 30 est avant tout la COP du Brésil, qui a réussi à s'imposer comme le narrateur central. Le pays domine la volumétrie mondiale (près de 360k tweets et plus de 125k articles). Le Président Lula, la superstar oscille entre héroïsme et cible. Il est la personnalité la plus mentionnée au monde sur X (@LulaOficial : près de 64 000 mentions) et incarne le leadership du Sud Global et le récit de la réparation, mais il est simultanément la cible privilégiée des opposants internes sur les coûts faramineux de l'organisation et l'incohérence entre les discours et la réalité du chantier.

L'Amazonie est devenue un protagoniste politique avant et pendant l'événement. Les hashtags #Amazonia et #Indigenous saturent les conversations. Le gouverneur du Pará, Helder Barbalho, émerge comme le visage de l'accueil local. Cependant, les données Twitter révèlent une fracture brésilienne béante. Des hashtags virulents comme #farsacop30 (la farce COP30) et #globolixo circulent massivement. Des comptes d'opposition comme NewsLiberdade (40 000 mentions) dénoncent la logistique et les inégalités, transformant le sommet en un sujet de politique intérieure houleux.

La France maintient une voix puissante (5ème pays sur X, 4ème sur les News). Mais sa voix est double : elle incarne la lucidité critique de l'Europe, préférant interroger plutôt que célébrer. Sur le terrain de l'engagement, Anne Hidalgo, maire de Paris, surpasse largement l'exécutif national sur LinkedIn. Avec plus de 5 000 réactions sur ses publications, elle porte un narratif d'action concrète via le réseau C40 qui résonne puissamment auprès des professionnels. L'État conserve une influence de fond : l'AFD (Agence Française de Développement) et Proparco sont des mentions clés sur LinkedIn, positionnant la France sur la « Finance Climat » et les partenariats de développement. Emmanuel Macron et l’exécutif apparaissent en retrait dans les conversations relatives à la COP30, avec une visibilité plus diffuse que les acteurs municipaux, les ONG et les leaders économiques. Cette moindre présence s’inscrit aussi dans un contexte politique français particulièrement tendu, marqué par les débats budgétaires et les tensions internes, ce qui a pu contribuer à réduire la disponibilité médiatique et numérique de l’exécutif durant la COP30.

Les dirigeants français ont transformé LinkedIn en une tribune d'influence mondiale. Benoit Bazin (Saint-Gobain) figure parmi les top influenceurs corporatifs avec plus de 2 200 réactions, portant le drapeau de la "construction durable". Des entreprises comme Schneider Electric et Danone utilisent des hashtags comme #Bioéconomie et #AgricultureRégénératrice, basculant le discours de la crise vers l'opportunité industrielle.

La présence des entreprises, organisations internationales, et cabinets de conseils sur LinkedIn :

La voix française est analytique et critique. Elle est portée par des personnalités très visibles : des médias et influenceurs critiques comme Bon Pote (Thomas Wagner) (3 300 réactions) et l'activiste Claire Nouvian (BLOOM) (2 000 réactions) sur LinkedIn. Des figures du débat public comme Hugo Clément, Julien Pain et Jean-Marc Jancovici dominent la conversation française sur X et dans les médias, renforçant le discours de vigilance et de scepticisme qui contraste avec la ferveur brésilienne. La France parle moins de promesses que de preuves.

Les États-Unis sont le deuxième pays le plus actif sur X, avec plus de 100 000 tweets, mais la conversation américaine s’éloigne largement des enjeux climatiques pour se transformer en procès de l’hypocrisie des élites.

La traque des jets privés domine le narratif, et Gavin Newsom, gouverneur de Californie présent à Belém, devient l’une des principales cibles. Ses déplacements sont interprétés comme une contradiction directe entre ses prises de position climatiques et son mode de vie. Plus de 25 000 mentions lui sont consacrées, presque exclusivement sur le registre de l’incohérence. Cette dynamique est amplifiée par la circulation de contenus complotistes. Un compte comme @BGatesIsaPyscho, figure récurrente du discours anti-élites, apparaît comme l’une des mentions les plus fréquentes du corpus X, avec plus de 42 000 occurrences. Cela confirme que la COP30 sert de scène à une confrontation idéologique où la dénonciation des puissants prend le pas sur le débat climatique lui-même.

Dans ce paysage fragmenté, deux absences et présences créent un contraste très net. Donald Trump choisit de ne pas se rendre à Belém, absence interprétée par ses soutiens comme un rejet assumé du multilatéralisme climatique. De l’autre côté, le camp démocrate est représenté par Gavin Newsom et par le sénateur Sheldon Whitehouse, présent comme unique membre du gouvernement fédéral américain engagé sur place. Leur participation offre au discours démocrate une vraie visibilité, articulée autour de la coopération internationale et de la continuité des engagements américains dans l’accord de Paris. Ainsi, la conversation américaine autour de la COP30 se dédouble. Les réseaux proches de Trump et de l’alt-right transforment la conférence en théâtre de l’hypocrisie climatique et de la critique anti-élites. À l’inverse, les prises de parole démocrates présentent Belém comme un moment de diplomatie climatique constructive. Ce décalage renforce la polarisation états-unienne et fait des États-Unis l’un des espaces où les récits climatiques sont les plus antagonistes.

L’analyse des pays révèle les lignes de force géopolitiques qui traversent la COP30, chaque acteur jouant une partition distincte sur la scène climatique.

Au Royaume-Uni, le Premier ministre Keir Starmer (24 000 mentions) cristallise les critiques anglo-saxonnes, devenant la cible privilégiée des débats sur l’empreinte carbone et l’usage des jets privés, symbole d’un double discours climatique.

En Colombie, le président Gustavo Petro (26 000 mentions) s’impose comme l’un des porte-voix les plus radicaux, aux côtés de Lula, pour former un « front amazonien » déterminé. Leur discours, sans concession, exige une sortie accélérée des énergies fossiles et place la protection de la forêt au cœur des négociations.

L’Inde, quant à elle, trace sa propre voie en insistant sur la « responsabilité historique » des pays développés et en conditionnant son engagement à des financements climatiques massifs. Une stratégie qui rappelle que, pour New Delhi, la justice climatique passe d’abord par un rééquilibrage économique.

À l’ère des réseaux sociaux, la désinformation climatique ne se contente plus d’être un bruit de fond. Les données issues du projet européen SIMODS et les analyses de Visibrain dessinent un paysage inquiétant, où la « mésinformation premium » une désinformation optimisée pour la viralité surpasse souvent la vérité en termes d’audience et d’impact. Le problème n’est plus seulement la présence du faux, mais sa performance : sur les plateformes grand public, l’émotion et la polarisation sont systématiquement récompensées par les algorithmes, au détriment de la rigueur scientifique. Face à ce constat, la COP 30 a marqué un tournant. Une coalition de pays, soutenue par l’ONU et l’UNESCO, y a lancé une déclaration internationale sur l’intégrité de l’information climatique, appelant les États, les plateformes et les acteurs privés à renforcer la transparence et à protéger les chercheurs et journalistes. La France a officiellement rejoint cette initiative lors de la conférence, reconnaissant que la lutte contre la désinformation fait désormais partie intégrante de l’action climatique. Un signal politique fort, même si les données montrent que le volume de contenus trompeurs reste minoritaire par rapport au flux informatif global.

L’analyse des réseaux sociaux confirme cette asymétrie. Sur X (ex-Twitter), la désinformation climatique représente 11%, selon SIMODS. Des comptes à faible crédibilité, comme @BGatesIsaPyscho (42 000 mentions) ou @PeterDClack (36 000 mentions), y dominent l’attention en diffusant des récits climatosceptiques ou anti-élites, exploitant la polarisation pour amplifier leur portée. À l’inverse, LinkedIn se distingue comme un îlot de résilience, avec seulement 2% de contenus trompeurs. La plateforme, centrée sur les professionnels et les institutions, agit comme un filtre naturel, les comptes complotistes y étant en majorité absents. Si la COP 30 n’a pas été submergée par un raz-de-marée de fake news, elle a révélé un phénomène plus subtil : la désinformation ne se mesure plus seulement en volume, mais en capacité à façonner les récits. En formalisant cet enjeu dans les textes officiels et en mobilisant les plateformes, Belém a ouvert un nouveau chapitre : celui où la protection de la vérité climatique devient un pilier de la diplomatie environnementale. Une avancée nécessaire, à l’heure où l’attention se monnaye, et où le faux voyage plus vite que le vrai.

Depuis les Accords de Paris en 2015, le récit climatique a connu une transformation radicale, reflétant à la fois les espoirs, les désillusions et les mutations géopolitiques des conférences sur le climat. La COP 26 à Glasgow (2021) avait marqué le retour des grandes mobilisations médiatiques et citoyennes, portées par l’urgence climatique et incarnées par des figures comme Greta Thunberg. Les réseaux sociaux s’étaient embrasés et la jeunesse mondiale avait fait de cette conférence un symbole de ferveur collective.

Dès la COP 27 à Charm el-Cheikh (2022), le vent avait tourné : la dynamique populaire s’était essoufflée, laissant place à des négociations plus techniques et fragmentées. Les débats, autrefois nourris par une mobilisation massive, s’étaient recentrés sur les discussions diplomatiques et institutionnelles, perdant en visibilité et en résonance émotionnelle. La COP devenait un événement plus distant, où les enjeux semblaient se diluer dans les coulisses des négociations entre États et experts. La COP 28 à Dubaï (2023) avait ensuite cristallisé la défiance. Organisée dans un État pétrolier, elle avait alimenté les soupçons de greenwashing et révélé une méfiance croissante envers les promesses climatiques des entreprises et des gouvernements. Ce fut la COP du soupçon, où le bruit médiatique contrastait avec un espoir en déclin. Avec la COP 29 à Bakou (2024), le récit climatique semblait se figer dans un rituel répétitif. Les discours se reproduisaient, l’attention publique s’érodait, et l’événement était perçu comme « fossilisé », prisonnier de ses propres mécanismes. La COP 30, qui s’est tenue à Belém en 2025, restera comme une rupture dans l’histoire des conférences climatiques. Pour la première fois depuis 2015, le récit s’est déplacé vers le Sud global et vers le vivant, quittant les tables de négociation pour s’ancrer dans la réalité, la terre et la forêt.

Cette édition n’a pas seulement reposé sur des promesses, elle a été jugée sur sa matérialité même. Les débats autour des « arbres coupés » ou des « paquebots » ont montré que l’empreinte carbone de la conférence était devenue un critère central de légitimité. Ce n’est plus l’intention ou le texte qui ont compté, mais l’exemplarité concrète de l’événement. Belém a ainsi porté un récit plus grand qu’elle-même, celui d’une réparation, d’un rééquilibrage et d’un réenracinement.

Conclusion

La COP 30 marque un tournant. Très visible. À Belém, la sur-médiatisation, la polarisation et la fragmentation des récits ont révélé une chose essentielle : le climat n’est plus un sujet consensuel porté par un rituel diplomatique, mais un champ de tensions permanentes où se confrontent intérêts, émotions, preuves et contre-récits.

Ce sommet expose une rupture déjà à l’œuvre. Les COP ne dictent plus le tempo du débat climatique, elles s’insèrent désormais dans un écosystème saturé où les récits circulent plus vite que les décisions. Les attentes sont plus fortes, la défiance plus visible, la demande de résultats plus immédiate. Belém illustre aussi un fait nouveau : l’intégrité de l’information devient une condition d’action. La déclaration internationale contre la désinformation climatique n’est pas un geste symbolique, mais la reconnaissance que la bataille du climat se joue autant dans l’espace public que dans les salles de négociation. Ce que montre la COP 30, c’est que la légitimité climatique ne se décrète plus. Elle doit se prouver. Les futurs sommets ne seront évalués ni sur le volume d’annonces ni sur la solennité des discours, mais sur la capacité des acteurs à démontrer des effets réels, mesurables et partagés. La transition climatique devra désormais convaincre par l’impact, pas seulement par l’intention. Belém n’est donc pas la fin d’un cycle, mais l’entrée dans une nouvelle ère : celle où les COP ne sont plus des parenthèses diplomatiques, mais des tests publics de cohérence, de transparence et de crédibilité.

NEWSLETTER

Inscrivez-vous à la newsletter Visibrain

Recevez les contenus Visibrain directement dans votre boîte mail

NewsletterNewsletter

.png?width=1090&height=1330&name=CTA%20newsletter%20(1).png)