Veille réputation

Protégez votre image de marque.

Retour

Solutions

Réputation

Veille réputation

Protégez votre image de marque.

Communication de crise

Anticipez les bad buzz.

Leader advocacy

Boostez le personal branding de vos dirigeants.

Retour

Pourquoi Visibrain

Retour

Clients

Clients

Marques

Visibrain pour les marques.

Institutions

Visibrain pour les institutions & collectivités.

Agences

Visibrain pour les agences.

Cas clients

Découvrez comment nos clients utilisent Visibrain.

à la une

Comment LVMH transforme sa veille LinkedIn en levier d’influence avec Visibrain ?

Voir le cas client

Retour

Ressources

Ressources

Blog

Décryptages des dernières actualités.

Livres blancs

Études, analyses sectorielles et insights avancés.

Webinars

Nos prochains webinars.

Cas clients

Découvrez nos success stories et cas clients.

Documentation

Documentation de la plateforme.

Newsletter

Abonnez-vous à notre newsletter

À la une

Étude - Les bonnes pratiques sur TikTok

Télécharger

Événements

20/10/2025

Clémence Hutinet

Marketing manager

À l’heure où la France fait face à une crise politique inédite, la Côte d’Ivoire offre un exemple révélateur de l'influence croissante et décisive des réseaux sociaux dans les campagnes électorales. Dans un continent où 17 pays* organisent des scrutins en 2025, la présidentielle ivoirienne redéfinit les règles du débat politique.

Explications par Xavier Kreutzer, directeur du pôle communication digitale du cabinet de conseil Forward Global, qui analyse la campagne vue des réseaux sociaux à l’aide des données de Visibrain.

À quelques jours du premier tour de la présidentielle ivoirienne, prévue le 25 octobre 2025, la campagne ne se joue pas seulement dans les meetings, sur les plateaux Télé ou dans les bureaux de vote. Elle s’écrit aussi et surtout sur les réseaux sociaux et les médias en ligne. Entre mi-septembre et mi-octobre, l’analyse des échanges sur X, Facebook, TikTok et dans la presse numérique révèle une dynamique fascinante : celle d’un récit politique qui se construit en temps réel, entre émotion, polarisation et cadrage institutionnel.

Sur X, chaque déclaration ou incident s’enflamme en quelques minutes, transformant l’actualité en séquences virales où s’affrontent partisans et détracteurs. Facebook, plus structuré, prolonge ces débats en leur donnant une dimension collective, où l’émotion devient argument. TikTok, avec sa logique de clips courts et percutants, fixe les moments clés dans la mémoire des utilisateurs. Enfin, les médias en ligne interviennent pour clarifier, contextualiser et corriger les informations qui circulent.

Trois grands récits traversent l’écosystème numérique ivoirien. Le premier, institutionnel, s’appuie sur les annonces de la Commission Électorale Indépendante (CEI), le calendrier électoral et les décisions du Conseil constitutionnel. Il raconte le cadre du scrutin, ses règles et ses étapes, cherchant à rassurer sur la régularité du processus.

Le second récit, celui de la transparence, exprime une exigence de clarté : respect des règles, neutralité des institutions et équité médiatique.

Enfin, le troisième récit, celui du soupçon, prospère sur les accusations de fraude, les contentieux juridiques et la polémique autour du « 4ᵉ mandat », cristallisant une défiance profonde envers le processus électoral. Ces trois récits s’affrontent en permanence, redessinant chaque jour la frontière entre information et interprétation. La légitimation et le doute s’y confrontent sans relâche, chaque pic de tension redéfinissant ce qui sera retenu comme vérité ou rejeté comme bruit.

Deux visions du monde s’opposent quotidiennement dans l’espace numérique ivoirien. D’un côté, le récit de la légitimation par la règle, procédures, calendrier, institutions, qui avantage Alassane Ouattara. Chaque fois que le débat se recentre sur la gouvernance, les annonces de la CEI ou le respect du calendrier électoral, sa centralité politique est renforcée. De l’autre, le récit du soupçon, où les accusations de fraude, les polémiques autour du « 4ᵉ mandat » et les contentieux juridiques dominent, polarisent le débat et exposent Ouattara à une vague de critiques.

Laurent Gbagbo gagne en visibilité lorsque le récit bascule vers la mémoire et la justice. Les témoignages, les références à l’histoire collective et les appels à la réconciliation nourrissent une identification forte avec sa figure, surtout parmi ses partisans. À l’inverse, dès que la discussion se recentre sur la technicité procédurale, son influence s’effrite.

Guillaume Soro connaît des pics d’attention volatils, souvent liés à des controverses ou des contentieux, mais sa visibilité retombe aussi vite qu’elle est montée. Jean-Louis Billon, enfin, avance lorsque le débat se concentre sur l’économie politique, la pédagogie et l’explication des enjeux.

Autour de ces récits, des passeurs, médias, créateurs de contenu, voix religieuses, diaspora, jouent un rôle clé. Ils traduisent un même événement en cadres concurrents, tantôt explicatifs, tantôt accusateurs, tantôt mémoriels. Leur capacité à imposer une interprétation plutôt qu’une autre détermine souvent la tonalité de la journée.

Dans cette campagne électorale, X, Facebook et TikTok forment un écosystème médiatique aux dynamiques complémentaires mais distinctes.

X, avec ses 48 146 tweets et retweets et ses 2,2 millions d’impressions, s’impose comme le terrain de l’instantanéité et de la polarisation, où les débats s’enflamment en temps réel.

Facebook, quant à lui, domine par son volume (mi septembre à mi octobre 2025) : 58 474 posts et 3,8 millions d’impressions, faisant de lui le principal espace de conversion des émotions en récits structurés et partageables.

Mais c’est TikTok qui explose en termes d’engagement, avec 9 904 posts générant 187,4 millions de vues et 13,7 millions de likes, une preuve que la jeunesse ivoirienne, ultra-connectée, y façonne une mémoire politique virale et mémorable.

Les médias en ligne, enfin, jouent un rôle de stabilisation, avec 13 422 articles et 498 millions de vues, offrant une lecture plus durable et institutionnelle des événements. TikTok émerge ainsi comme la plateforme la plus influente en termes d’impact émotionnel et de viralité, tandis que Facebook reste le géant du volume et de la discussion, et X celui de l’immédiateté et des clivages. Ensemble, elles dessinent une cartographie médiatique où chaque espace numérique contribue, à sa manière, à écrire, ou réécrire, le récit de la présidentielle.

TikTok émerge ainsi comme la plateforme la plus influente en termes d’impact émotionnel et de viralité, tandis que Facebook reste le géant du volume et de la discussion, et X celui de l’immédiateté et des clivages. Ensemble, elles dessinent une cartographie médiatique où chaque espace numérique contribue, à sa manière, à écrire, ou réécrire, le récit de la présidentielle.

X fonctionne comme une chambre d’échos à haute fréquence. Les comptes influents, qu’ils soient militants, journalistes ou simples citoyens engagés, y maîtrisent l’art de l’instant : une formule courte, un hashtag percutant, un timing parfait suffisent à transformer une information en événement viral. Les « détonateurs », comme @SultanDramane ou @MisterRoberval, savent allumer la mèche et faire basculer une actualité en polémique. Sur X, la polarisation est maximale : les pics de tension y sont amplifiés, et le soupçon structure souvent le narratif et influence l’opinion publique.

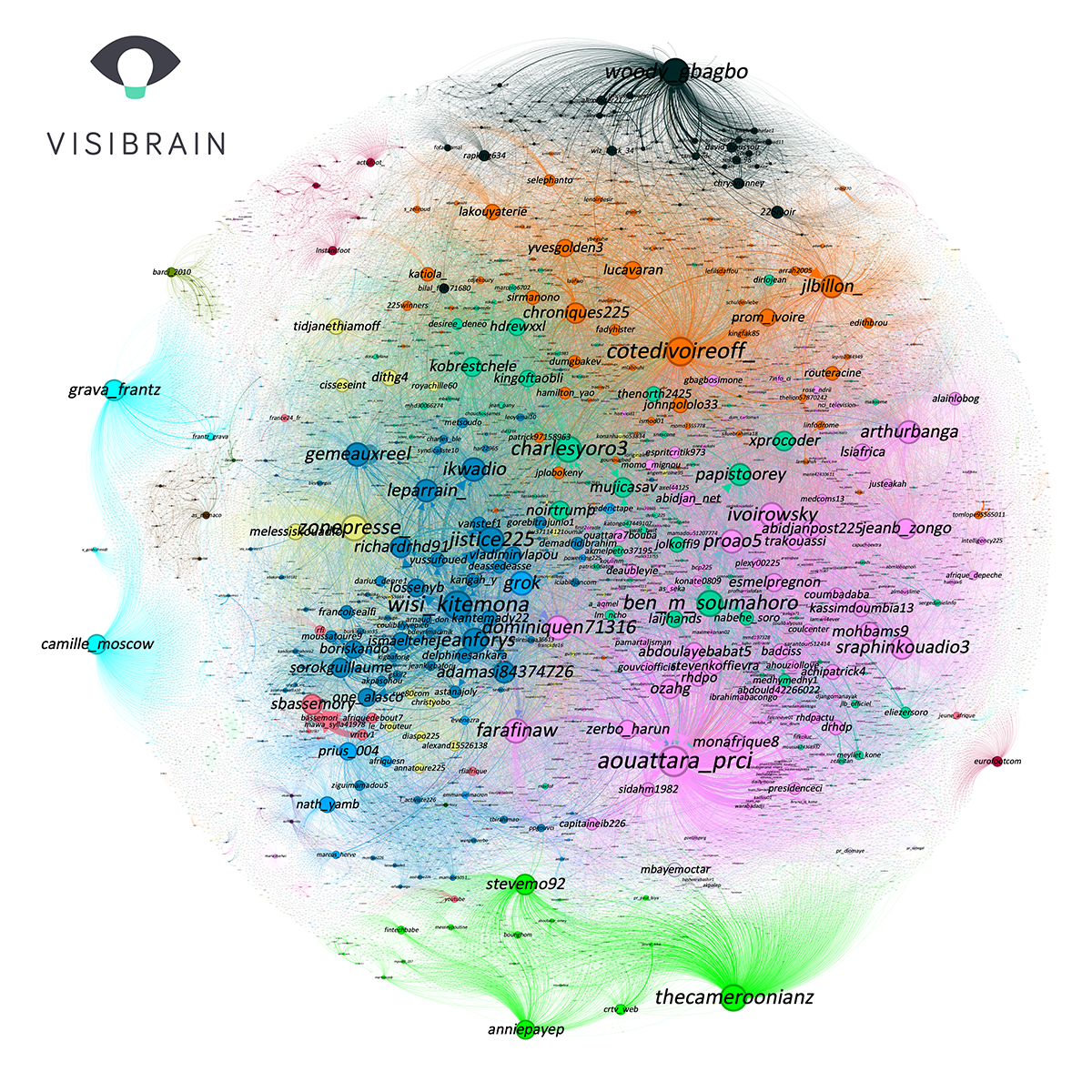

Cette cartographie des communautés sur X montre les forces en présence dans la course électorale qui se joue entre les différents prétendants :

Facebook, en revanche, n’est pas le lieu de la vitesse, mais celui de la conversion. Les pages qui y jouent un rôle de pont, transforment l’émotion en récit partageable. Un post bien titré, une photo de terrain, un live, et l’actualité prend la forme d’une histoire que les utilisateurs peuvent s’approprier, commenter et diffuser. Facebook ne crée pas la tendance, il la stabilise, offrant une lisibilité durable à ce qui a émergé ailleurs.

TikTok fabrique la mémoire du débat politique. La politique y devient un récit incarné, en 20 à 40 secondes : un hook explicite, une face-cam, des sous-titres, des sons récurrents. Les créateurs les plus influents y fixent des verbatims qui seront repris, cités et mémorisés. Le ton y est résolument émotionnel : une séquence d’injustice ou de mémoire déclenche un engagement fort au sein des communautés, tandis qu’un cadrage accusatoire peut installer un climat de défiance diffuse. TikTok apparaît aussi comme le lieu des engagements partisans et des débats animés.

L’écosystème médiatique ivoirien ne se limite pas à quelques titres nationaux. Il est composé de deux types d’acteurs aux rôles distincts. D’un côté, les référents, comme Koaci.com (186 articles, 115 posts, 1 678 interactions) ou Abidjan.net (184 articles, 98 posts, 3 124 interactions), produisent des contenus explicatifs, des fact-checks et des analyses qui recentrent le débat sur la procédure, la régularité du scrutin et la stabilité institutionnelle. De l’autre, les accélérateurs, comme Uhuru Times (220 articles, 240 posts, 12 768 interactions) ou L’Infodrome (279 articles, 131 posts, 5 911 interactions), privilégient les titres percutants, amplifiant les tensions et les polémiques pour capter l’attention. Alassane Ouattara bénéficie naturellement des contenus procéduraux, qui modèrent la polarisation visible sur X. Laurent Gbagbo capte l’attention dès que le récit s’ancre dans la mémoire ou la contestation. Guillaume Soro émerge par vagues, au gré des controverses, tandis que Jean-Louis Billon performe lorsque la presse ouvre un registre de valeurs ou d’économie politique. Les médias ne sont pas de simples amplificateurs : ils fixent la gravité des événements, recomposent leur sens et re-hiérarchisent les signaux. Leur rôle est décisif dans la manière dont un fait politique prend forme, se fixe dans l’opinion et finit par s’imposer comme une vérité partagée.

Depuis l’étranger, l’élection présidentielle ivoirienne de 2025 est avant tout analysée à travers le prisme de la stabilité institutionnelle et de la régularité du processus électoral. Les médias internationaux, comme RFI ou Jeune Afrique, ainsi que les observateurs de la CEDEAO et de l’Union africaine, se concentrent sur le rôle de la Commission Électorale Indépendante (CEI), la présence des observateurs, et la capacité des institutions à garantir un scrutin transparent. Leur priorité est de montrer que le processus est maîtrisé, malgré les tensions politiques internes.

Dans ce regard international, la France est parfois perçue comme un soutien implicite d’Alassane Ouattara, au nom de la stabilité et des intérêts économiques. Cette perception, relayée sur les réseaux sociaux et dans certains médias africains, nourrit un débat sur la souveraineté et renforce la sensibilité à toute ingérence extérieure.

Les candidats sont perçus différemment selon cette grille de lecture : Alassane Ouattara incarne la continuité et la stabilité, Laurent Gbagbo est associé à la mémoire et à la justice, Guillaume Soro représente un risque de contentieux, tandis que Jean-Louis Billon émerge sur les questions d’éthique et d’économie politique. La diaspora ivoirienne et les créateurs de contenu transnationaux jouent également un rôle clé en expliquant les enjeux électoraux à travers des formats accessibles, comme des vidéos pédagogiques sur TikTok ou YouTube. Ils font le lien entre les récits locaux et les perspectives internationales, enrichissant le débat des deux côtés.

Au-delà des médias traditionnels, les réseaux sociaux ont vu émerger une famille de créateurs d’actualité qui transforment le réel en récits visuels et partageables. Leur narration s’appuie sur la captation directe, le micro-reportage et des formats courts inspirés des magazines d’information. Des verticales vidéo comme Brut Afrique irriguent ces flux, traduisant des sujets complexes en scènes courtes, sous-titrées et immédiatement compréhensibles.

Le récit politique ivoirien s’exprime aussi dans la musique urbaine. Des artistes comme Himra ou Didi B, sans soutenir ouvertement un candidat, parlent à la jeunesse et traduisent ses réalités sociales et économiques. Leur influence tient à leur capacité à transformer un ressenti collectif en récit culturel, donnant une voix à une génération souvent éloignée du discours politique classique.

Autour de l'élection présidentielle ivoirienne, une nouvelle génération de créateurs de contenu émerge sur TikTok, transformant le débat politique en récits visuels et engageants. Ces influenceurs, aux profils variés, jouent un rôle clé dans la manière dont l'actualité électorale est perçue, partagée et interprétée par les jeunes électeurs. Voici la carte simple de ces profils, en quatre familles.

1) Mobilisateurs et terrain : @Sulvney, @Kassoum0747 et @abubenriu1 ancrent la politique dans le quotidien : captation directe, témoignages, slogans courts. Ils convertissent l’indignation en consignes simples et font circuler des récits d’opposition, de mémoire ou de justice auprès de communautés très actives.

2) Voix tranchantes : @Mrkonelevrai (par exemple) fixe le ton “à chaud” : face-cam, punchlines, questions qui bousculent. Ils parlent à des audiences politisées, posent des angles clairs (ordre public vs injustice) et transforment vite un fait en position nette.

3) Pédagogues : @Le.d.a.f2 et @Johnny Patcheko décortiquent en 30–45 secondes : titres-questions, explications pas à pas, vocabulaire clair. Ils stabilisent la compréhension (procédure, calendrier, enjeux économiques) et donnent des repères à un public transversal qui veut “comprendre avant d’agir”.

4) Moraux & identitaires (et relais para-officiel) : @Pastore.lesilenci recadre par l’éthique (responsabilité, apaisement) et @lhommedegbagbo85 (para-officiel PPA-CI) aligne éléments de langage et organisation militante pour donner cohérence et continuité au camp Gbagbo.

(Méthodologique : les analyses d'alignement politique présentées ici reposent sur l'étude des mentions dominantes et des registres de discours observés dans les données collectées par Visibrain.)

Les données révèlent une dimension souvent sous-estimée : la médiation religieuse. Sur Facebook, les pages à ancrage confessionnel jouent un rôle de passeurs communautaires. Sur TikTok, des extraits courts, bénédictions, admonestations, lectures morales des faits, circulent rapidement. Sur X, une simple phrase ou citation peut suffire à recadrer une discussion.

L’impact de ces comptes n’est pas mécanique, mais contextuel. Lorsque la parole religieuse met en avant la paix civile ou la stabilité, elle renforce la promesse procédurale d’Alassane Ouattara. Quand elle évoque la mémoire ou la justice, elle amplifie l’identification avec Laurent Gbagbo. Si elle aborde un récit d’injustice, elle peut bénéficier brièvement à Guillaume Soro. Enfin, lorsqu’elle valorise l’intégrité ou la réconciliation, elle soutient indirectement Jean-Louis Billon.

La religion n’est pas un simple bruit de fond : c’est un convertisseur de cadre, capable de modifier la tonalité d’une journée en déplaçant le débat politique vers un registre moral.

Deux figures féminines jouent un rôle clé dans la campagne, chacune avec une stratégie distincte.

Dominique Ouattara incarne une garantie de sérieux pour le camp présidentiel. Ses prises de parole, soigneusement cadrées, et ses visuels travaillés rassurent et installent l’idée d’un processus électoral maîtrisé. Facebook sert de base arrière, où ses posts-liens bien construits trouvent un écho particulier. La presse en ligne reprend souvent ses signaux, ce qui crédibilise le calendrier électoral et les séquences institutionnelles.

Simone Ehivet Gbagbo, quant à elle, agit comme une ambassadrice politique pour Laurent Gbagbo. Son impact est maximal sur Facebook, où ses lives et déclarations trouvent un fort relais communautaire. TikTok amplifie sa portée grâce à des extraits courts mettant en avant la mémoire, la justice et la réconciliation. Sur X, sa présence est plus indirecte, mais reste efficace pour recadrer les débats. En résumé, Dominique Ouattara consolide le cadre institutionnel et assure une continuité rassurante, tandis que Simone Ehivet Gbagbo renforce la mobilisation identitaire et donne du sens aux soutiens. Deux approches complémentaires dans la bataille des récits.

Parmi les figures religieuses influentes, le Général Camille Makosso se distingue sur Facebook, où il compte plus de 3 millions d’abonnés. Ses posts génèrent souvent près de 5 000 interactions, un signe de son audience massive et engagée.

Son rôle n’est pas celui d’un média, mais d’une voix morale capable de ramener l’actualité politique sur un terrain éthique. Ses interventions prennent souvent la forme de lives ou de déclarations, centrés sur des thèmes comme la responsabilité, la paix, la justice et le rappel à l’ordre.

L’effet plateforme est net : sur Facebook, ses propos bénéficient d’une amplification communautaire massive (près de 5 000 engagements sur ses posts), avec des partages en cascade et des fils de commentaires qui ressemblent à des assemblées publiques. Ses verbatims s’échappent ensuite vers X, sous forme de captures et de citations, avant de revenir sur TikTok, découpés en extraits. L’impact sur les candidats dépend du cadrage mais il appelle souvent à la paix et à la stabilité, et renforce ainsi la légitimité procédurale d’Alassane Ouattara.

L’activité numérique se concentre dans les pôles urbains stratégiques, avec Abidjan très nettement en tête, puis Yamoussoukro, Bouaké et Korhogo. Sur X, cela se lit dans les localisations déclarées et les métadonnées d’audience ; les pics d’actualité y partent généralement d’Abidjan avant de rayonner. Côté Facebook, les volumes d’interactions confirment ce gradient urbain, porté par des pages locales très actives (communes, quartiers, médias de proximité).

Sur Facebook, les termes dominants révèlent un cadre procédural : « Côte d’Ivoire », les sigles des partis (RHDP, PDCI, PPA) et des mots-clés institutionnels (« président », « Conseil constitutionnel », « octobre 2025 »). La centralité d’Alassane Ouattara et la présence récurrente du mot « paix » traduisent une mise en récit apaisante et institutionnelle.

Sur TikTok, le lexique bascule vers un régime personnalisé et affectif. Aux côtés de « Côte d’Ivoire », ce sont les noms propres qui dominent (Laurent Gbagbo, Ouattara), accompagnés de termes dramaturgiques (« révélations scandaleuses », « épisode », « justice »). Les marqueurs de plateforme (« tiktok », « hashtag ») et les noms de passeurs comme Makosso montrent une logique de feuilleton politique, où le duel Gbagbo/Ouattara structure la mémoire courte.

Le cycle narratif est stable : un déclenchement conflictuel, une mise en récit socialisée, une mémoire en clip, et une prise de hauteur éditoriale. Ce qui varie, c’est la tonalité dominante (procédure ou soupçon) et la capacité des passeurs (créateurs, médias, voix religieuses) à reconfigurer l’interprétation d’un même fait au fil de la course électorale.

Côté candidats, la carte est lisible : centralité exposée pour Alassane Ouattara, pôle d’affects pour Laurent Gbagbo, surgissements événementiels pour Guillaume Soro, niches éditorialisées pour Jean-Louis Billon. Les climats émotionnels diffèrent selon l’espace : polarisation rapide sur X, stabilisation interprétative sur Facebook, saturation affective sur TikTok. Les médias en ligne jouent les instances de valeur : ils donnent de la gravité, fixent un cadre (parfois un contre-cadre) et re-hiérarchisent les signaux. Les voix religieuses, elles, déplacent le débat sur un terrain moral (paix, justice, responsabilité) et leur efficacité tient à leur circulation inter-plateformes : une prise de parole longue sur Facebook, découpée en extraits, finit en citations et en clips.

Enfin, dans un pays où près de 60% de la population a moins de 25 ans**, la jeunesse sert de barycentre narratif. Sur TikTok, elle ne se contente pas de relayer l'information, elle fabrique une mémoire alternative qui irrigue les choix éditoriaux.

En clair : une campagne dictée par le numérique, structurée par des communautés capables d’imposer une version au-dessus du bruit. Les scrutins gardent leur part d’incertitude ; le 25 octobre dira le vote, mais ces dynamiques disent déjà ce que le pays retiendra et font de la Côte d’Ivoire un laboratoire à ciel ouvert de la fabrication des récits politiques en ligne. À suivre donc.

*Burkina Faso (présidentielle, février) ; Comores (présidentielle, mars) ; Cap-Vert (législatives, avril) ; Togo (présidentielle, avril) ; Éthiopie (législatives, mai) ; Zambie (présidentielle, août) ; Algérie (présidentielle, septembre) ; Libéria (présidentielle, octobre) ; Côte d’Ivoire (présidentielle, 25 octobre) ; Tanzanie (présidentielle et législatives, octobre) ; Mauritanie (présidentielle, juin / législatives, novembre) ; Namibie (présidentielle et législatives, novembre) ; Guinée (présidentielle, décembre) ; Tunisie (législatives, décembre) ; Libye (présidentielle, décembre – report possible).

**Source : source : ONU/UNFPA

NEWSLETTER

Inscrivez-vous à la newsletter Visibrain

Recevez les contenus Visibrain directement dans votre boîte mail

Newsletterressources

Newsletter

.png?width=1090&height=1330&name=CTA%20newsletter%20(1).png)